الالتزام الفني بالقضايا المحلية والكونية في مواجهة خالية من التنميق مع “بَرّ الموت”..البخارّة

“لازلتُ في العقد الأول من عمري عندما كنتُ أذهبُ مع والدي إلى البحر. كانت تلك الأضواء الكثيفة الشاهقة تبهرني، وبخارها الصاعد يبدو وكأنه يصل إلى الله. كان هناك جبلٌ أبيضٌ غطى الثلج قمته، كنتُ أتخيل أنها مدينةٌ ألعابٍ كبرى. ولكن بعد ذلك، أدركت أن مدينتي ليست بها ثلوجٌ ولا جبالٌ. إنها مدينةٌ منبسطة، وذلك الضوء الكاذب هو في الحقيقة الظلام، وذلك المكان هو معبد الموت…”

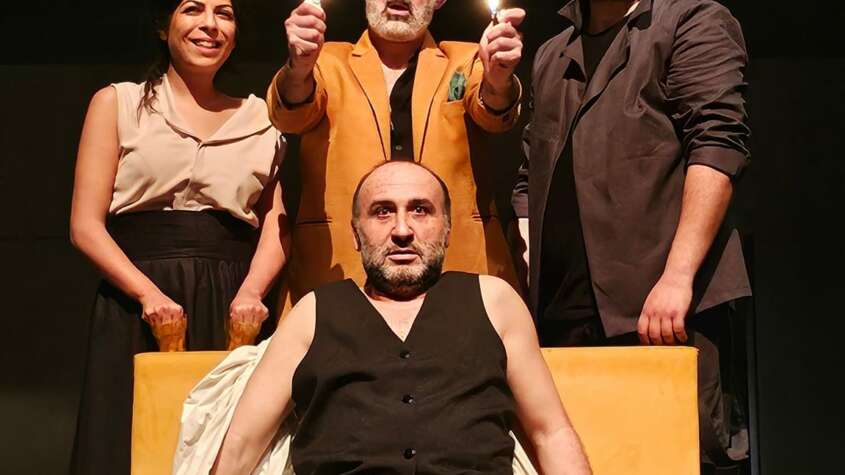

هكذا جاء ملخص المسرحية وكأن بالمخرج المسرحي صادق الطرابلسي يروي لنا قصته لينقلنا معه بعد ذلك على خشبة المسرح لعالم البخارّة “برّ الموت” كما جاء على لسان نضال عزيّز أحد شخصيات المسرحية التي يقدّمها الممثل علي بن سعيد.

عالم “البخارّة” وما نعلمه عن الكوارث التي انجرت عن المجمع الكيميائي التونسي مثلا بڤابس أو مصنع معالجة الفسفاط من خلال عديد التقارير الصحفية التي تطرقت للموضوع وتحذيرات النقابات العمالية والحركات البيئية من أجل تطوير وتطبيق معايير السلامة والبنية التحتية ورغم الحملات والاحتجاجات التي قادها المجتمع المدني في عديد المدن التونسية تنديدا بالتلوث الصناعي الذي يهدّد حياة سكانها لكنها لم تحرك ساكن السلطات.

فها نحن اليوم امام عمل مسرحي اختار المخرج الجرأة في التطرق للموضوع الذي لا ينحصر فقط في الحدود الجغرافية لتونس في طرح جمالي فني ملفت.

يعتبر التطرّق لموضوع المجمعات الكيميائية ومصانع معالجة الفسفاط المتسببة في كوارث وخسائر بشرية ومادية اختيار جريء من مخرج يقدّم اول تجربة اخراجية له خاصة أن الموضوع تتشعب منه عديد الإشكاليات الصحية والبيئية والسياحية والفلاحية.

فعلى الأرجح أراد صادق الطرابلسي احراج السلطات بمسرحية لعلّ الفنّ الرابع بجماليته يحرّك فيهم ساكنا.

ففي تونس الآن وهنا يتركز المجمع الكيميائي التونسي على شواطئ البحر، أين تتم الأنشطة الكيميائية والتحويلية مثل تكرير الفسفاط لاستخراج الحمض الفسفوري الذي يفرز فضلات خطيرة والتي يتم الإلقاء بها في البحر بمعدل يقدر بـ25 ألف طن يوميا وهي نسبة مرتفعة وكارثية حسب ما جاء به نشطاء في المجتمع المدني في قابس حسب احصائيات المنظمات البيئية.

عرفت مدينة قابس منذ القدم بالثروة السمكية وجودة المنتجات الفلاحية كالرمان وأشجار الحناء والواحات المطلة على البحر والتي تعتبر من أهم خاصياتها التي بدأت في الاندثار.

وقد أضرّ التلوث الصناعي وصبّ الفضلات الصناعية كإلقاء “الفوسفوجيبس” في البحر بالكائنات البحرية مما أثر على قطاع الصيد البحري وكذلك بجمال المدينة مما أدى إلى انهيار القطاع السياحي وتدهور القطاع الفلاحي والتنوع البيولوجي في المنطقة المجاورة للمجمع الكيميائي وأضر أكثر بالمائدة المائية.

كما ان الغازات المنبعثة من المجمع لوثت الهواء وأصابت المواطنين بمختلف أعمارهم وكانت ولازالت سببا مباشرا لأمراضا عديدة كضيق التنفس وهشاشة العظام والسرطان والامراض الجلدية بل أن تأثيرها يتعدى إلى الأجهزة الهضمية والتناسلية.

قبل التطرق الى التفاصيل الجمالية والفنية للمسرحية، كان من الضروري تقديم كل هذه المعطيات لإبراز الصبغة الاستعجالية لطرح مثل هذا الموضوع من جهة وجرأة وواقعية الطرح المقدّم من جهة أخرى رغم الاعتماد على التغريب البريشتي.

اختار صادق الطرابلسي الابتعاد عن البناء المسرحي الكلاسيكي متخذا منحى مختلف راوح فيه بين لوحات كوريغرافية ومشاهد تنقل قصة عائلة تتكون من أربع أفراد تعيش في منطقة أين يرتكز معمل كميائي.

فقد راوح المخرج بين عالم الباطن – و ما يحمله من المعاناة النفسية ومواطن الألم المتغلغلة في نفسيّة شخوص البخارة جرّاء تواجد هذا المعمل في المنطقة – من خلال ثلاث لوحات كوريغرافية وعالم الظاهر – قصة هذه العائلة ويومياتها التي لا تخلو من المشاعر من خلال البعد النفسي للشخصيات.

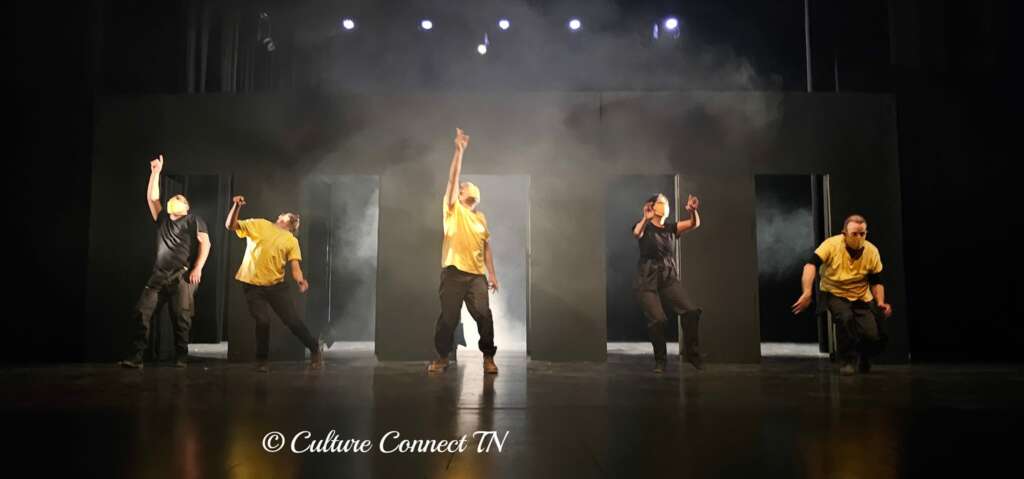

تنطلق “البخارّة” بلوحة كوريغرافية ترافقها اضاءة ارجوانية خافتة يخرج الممثلون كل من باب ليتحرّكوا في الفضاء باحثين عن الشمس على إيقاع ينبأ بالحالة النفسية للشخصيات ويهيئ ذهن المتقبل لما سيتم تقديمه فيما بعد.

تحركات جسدية ذات إيقاع بطيء في معظم الأحيان فيها من الألم والتوتر والاختناق واليأس يصل الأمر الى حدّ أنّ الممثل علي بن سعيد كان يتحرّك على خشبة المسرح مكسو الرأس والوجه بقميصه في حالة من التخبط والاختناق وعدم التوازن.

أما الممثل رمزي عزيز فتحركاته الجسدية كانت تحيل الى حالة توهان وكأنّه في مكان غريب عليه باحثا عن الشمس التي على الأرجح غابت ولم تعد.

فيما كانت تحركات الممثلة مريم بن حسن والممثل بلال سلاطنية بطيئة بخطى مثقلة يتحسسان الفضاء.

جاء الإظلام لينقلنا من عالم الباطن المترجم باللوحة الكوريغرافية الى عالم الظاهر مختزلا واقع معاناة عائلة تعيش في “جبانة الموت” كما قام بوصفها أو تسميتها نضال.

انطلقت يوميات العائلة والأجواء التي تسود هذا الفضاء بمشهد نرى فيه دلال -الممثلة مريم بن حسن- في حالة أخذ وردّ مع نضال شقيق زوجها بسبب انقطاع البث عن التلفاز.

يحي -بلال سلاطنية- ودلال زوجان يعيشان في منزل والده المولدي الذي يجسده رمزي عزيّز ويشاركهما المسكن أخيه نضال.

عُرض من خلال هذا الفضاء معاناة عائلة “المولدي” بداية من اصابته بمرض الزهامير ومرض السرطان للتوتر الذي يسود علاقة يحي بدلال بسبب تأخر الانجاب نتيجة الكوارث الطبيعية التي اجتاحت المنطقة.

وفاة قمر زوجة المولدي ووالدة يحي ونضال بعد اصابتها بمرض السرطان وموت كلب العائلة “Laika” ينضمان لقائمة الأضرار التي حلّت بعائلته جرّاء تركيز معمل كيميائي في منطقة سكناه.

كما انّ عمل يحي بالمعمل الكميائي خلق صراع بينه وبين أخيه الذي يحاول جاهدا إقناعه بمغادرة العمل قائلا “الذلّ يسكسك عليهم، تشمو في السمّ..” الى أن وصل به الأمر أن حاول تفجير المعمل قبل أن يثنيه عن فعلته.

في فضاء في آخره حائط أسود متحرّك يحتوي على خمس أبواب وأريكة ذات اللون الأصفر الخردلي دارت أحداث المسرحية وتمّ استغلاله للإحالة الى عدّة أمكنة (غرفة جلوس، سطح المنزل، مكتب مدير المعمل الكيميائي.).

كما تمّ خلق فضاء غير مرئي خلف الحائط اين تدور أحداث مكملة أو تابعة لما يدور على خشبة المسرح في فضاءها الأمامي.

تحيل جميع التفاصيل وعناصر العرض المسرحي الى المعاناة الجسدية والمادية والنفسية المنجرّة عن تواجد المعمل الكيميائي في منطقة عمرانية.

اعتمد المخرج على المقاربة الواقعية لنقل يوميات هذه العائلة وتجسيد للصراعات المتداخلة – بين الابن يحي والأب من جهة وصراع يحي ونضال من جهة أخرى.

يعتبر الدكتور محمد منظور الواقعية بأنّها “لا تبشر بشيء ولا تدعو إلى سلوك خاص في الحياة وإنما كل همهما هو فهم واقع الحياة وتفسيره على النحو الذي تراه.” ترنو الواقعية لفهم الواقع بغرض إصلاحه.” *1

ولكن لم يكتفي صادق الطرابلسي بالاعتماد على الواقعية في طرحه الفني، بل جمع بين الواقعية والتغريب على عدّة مستويات منها اللوحات الكوريغرافية التي سيتمّ تحليلها على حدى.

يعرّف المعجم المسرحي التغريب على أنه “تقنية تقوم على إبعاد الواقع المصور بحيث يتبدى الموضوع من خلال منظار جديد يظهر ما كان خفيا ويلفت النظر إلى ما صار مألوفا منه لكثرة استعماله.”

فقد كان التغريب حاضرا في عدة مستويات:

– الفضاء الذي لا يحتوي الا على أريكة ذات اللون الأصفر الخردلي وحائط أسود من خمس أبواب متعدد الاستعمالات،

– تم الاعتماد على أزياء حيادية لا ترمز الى جهة معينة أو زمان معين،

– عيد ميلاد “المولدي” من بين الحضور مدير المعمل الكميائي مجسدا الشخصية الممثل بليغ مكي الذي مثّل تواجده بمثابة احتفالية بالموت البطيء وهو في الحقيقة سبب الوضع الكارثي التي تعيشها المنطقة.

وقوف مدير المعمل الكميائي امام الاريكة التي وضعت فوقها مجسد مغلّف بقماش أبيض حمّال لرمزية الكفن وكأنه يتأمل إنجازاته.

ليدخلا يحي ودلال حاملان كؤوسا ذات اللون الأصفر الخردلي من مادة الزجاج الشبكي (plexiglass) محاولاً في الاثناء رفع الغطاء على المولدي مشعلا قداحتين محتفلا بإنجازاته.

كما تمّ استعمال الاكياس البلاستيكية في نفس المشهد وما ترمز له من خطر على البيئة.

يمكن ان يمثل هذا المشهد صورة صادمة تدفع المتفرج الى التفكير في مدى لامبالاة واستخفاف المسؤولين تجاه الكارثة التي تعيشها قابس مثلا والتي تتعمق يوما بعد يوم دون أن يحركوا ساكنا.

من ناحية أخرى تجدر الإشارة الى أنّ استعمال اللون الأصفر الخردلي على مستوى الديكور والاكسسورات يُحيل الى المواد الكيمياوية المنبعثة في سماء ڤابس والذي يطلق عليها عبارة البخارّة.

أما على مستوى علم النفس يحمل اللون الأصفر دلالة الريبة والتوتر والوسواس المرتبط بالمرض. كما في عدة ثقافات يعني اللون الأصفر المرض الشديد والهرم.

برز أيضا التغريب البريشتي في:

– تركيب الديكور عند الانتقال من مشهد إلى آخر.

– عدم تماهي الممثل مع الشخصية التي يلعب دورها فوق الركح، فلا يتقمّصها بل يحافظ على الحدّ الفاصل بينه وبينها: هذا ما حصل مع الممثل رمزي عزيز عندما تحدّث في لحظة ما عن قابس مسقط رأسه كرمزي عزيز الشخص لا الشخصية “المولدي” متسائلا عن “النخل شبيه شاح؟” مستعرضا الماضي المضيء لڤابس سياحيا وبيئيا واقتصاديا.

– المداولة بين المحكي والمرئي لتأكيد تاريخية الأحداث، وإبراز الفاصل المكاني والزماني بين الأحداث وعرضها ليبقى المتفرج محايدا فلا تطغى عليه الأحكام الجاهزة.

في هذا السياق تم الاعتماد على تقنية الفيديو التي استعملها المخرج مثلا لإبراز تحركات المجتمع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الواقع لدفع المواطنين للتحرّك والانتفاض ضد الموت البطيء الذي يسود المنطقة في غياب كلي لحلول فعلية من الدولة على اثر موت حمزة بعد صراعه مع مرض السرطان.

– بناء الأحداث بناءا خاصا يقوم على تقطيع الأحداث بعرضها في شكل لوحات منفصلة، ليس بينها علاقة سببية.

وهذا مخالف لما تتصف به بنية الأحداث من تسلسل وحبكة المسرح الكلاسيكي.

ويمنع هذا التقطيع تماهي المتفرج مع عالم الأحداث ويمكنّه في نفس الوقت من اتخاذ مسافة بينه وبينها ليحافظ على قدرته على النقد والتفكير.

اصطحب صادق الطرابلسي المتفرج معه في تبنيه للتغريب في رحلة في أعماق الشخصيات من خلال ثلاث لوحات كوريغرافية؛

كانت اللوحة الأولى افتتاحية المسرحية كما تمّ تحليلها أعلاه كتمهيد لبواطن الشخصيات والمناخ المعاش.

جاءت اللوحة الثانية كنقطة تحول (Métamorphose) من مرحلة تقديم العائلة والأجواء العامة المعاشة الى منزلة أعمق متمثلة في تقديم الصراعات وآثار تركيز المعمل الكميائي في المنطقة.

جاءت هذه اللوحة من أعماق وبواطن الشخصيات لملامسة عقل المتفرج واثارة حالة من الصدمة لديه.

اما اللوحة الثالثة فجاءت كمشهد أخير للمسرحية مبرزا من خلالها المخرج مآل الاحداث والشخصيات: ففي الفضاء الخلفي لخشبة المسرح كانت الشخصيات في حالة ذهاب وايّاب بخطى سريعة جدا تصاحب المشهد موسيقي ميكانيكية تحيل لأجواء المعمل الكميائي وكأنها اشارة الى انصهارهم في المنظومة المتسببة في الكارثة؛ ليتحولوا للفضاء الأمامي للخشبة في لوحة كوريغرافية تختزل دوامة من التوتر والخوف تبتلع الشخصيات.

والمثير للانتباه هو استسلام نضال “مفوضّ على تنسيقية الجهة البيئية” لإغراءات مدير المعمل الكيميائي وللموت في مشهد يقترب من العبثية ففي حين ظهر جميع الشخصيات مرتدين الكمامات، كان نضال يتحرك على خشبة المسرح في المشهد الأخير دون كمامة على عكس بقية الشخوص وكأنه يعلن عن استسلام للواقع وللموت.

كانت الكوريغرافيا التي قُدّمت في اللوحات الثلاث عبارة عن مزج بين التمثيل والأداء الجسدي المعبرة عن التوتر والاختناق والقهر والعجز أحيانا أخرى.

تجسدّت الرقصات بتتابع الحركات وتنوعها لتكون بمثابة لغة يؤدي عدّة وظائف.

فحسب رأينا، رُسمت اللوحات لتبرز كمّ الألم والحسرة والخوف التي تشعر بها الشخصيات وكأنّ المخرج اختار توظيف أجساد الممثلين في لوحات تعبيرية تنقل آلام الاف الأشخاص التي تعاني اليوم من أثار الدمار التي سبّبه المجمع الكيميائي المرتكز بولاية ڤابس.

فعند التأمل والبحث في تفاصيل اللوحات الكوريغرافية – من تمازج بين الحركات الجسدية المثقلة والمشاعر المصاحبة لها وعناصر السينوغرافيا والمرجع الأصلي للمسرحية الا وهو الوضع الكارثي لولاية قابس التي أصبحت “برّ الموت” وبالرجوع الى تاريخ وأنماط الرقص- ، فعلى الأرجح انّ المرجعية الأساسية للوحات الكوريغرافية هي بالأساس رقص “البوتو – butō”.

فبعد الحرب العالمية الثانية أراد “كاتسومي هيجيكاتا” التعبير عن الدمار الذي خلّفته قنبلتي هيروشيما وناغازاكي من خلال خلقه لرقص “البوتو – butō”.

رقص “البوتو” أحد أشكال الرقص المسرحي الياباني هو “بمثابة صرخة معبّرة عن الاحتجاج على الوقائع القبيحة التي شوَّهت الإنسان لتعكس معاناته تعبيريًّا في مشاعره وأفكاره ويومياته، مُحرِّرة ذاته من الحدود البشرية إلى التماهي مع الطبيعة ككل، مستخدمة الجسد كمرآة تستحضر ما في النفس والروح من أحاسيس وتطلعات معنوية.” *2 هكذا عرّفت الكاتبة المصرية إيريني سمير حكيم رقصات البوتو.

يتسم هذا الفن بالبطء الشديد لإيقاع حركة الجسد، وكذلك القسوة المفرطة في تجسيد الرمزيات والإيماءات.

“فن يعكس بشفافية الشرخ الذي حدث في أرواحهم ونفوسهم..كما يتميز هذا الفن بطلاء الجسم بالكامل (باللون الأبيض أو الأسود أو الذهبي)، إضافة إلى الصلع والأزياء الغريبة والمخالب وأسلوب الصراخ الصامت.” *2

يجدر التأكيد ان اللوحات الكوريغرافية في مسرحية البخارّة يمكن ان تكون مستلهمة من رقص “البوتو” وليست لوحات رقص البوتو.

في الختام يجدر التنويه بان صادق الطرابلسي حاول تجميع وتسخير تقنيات ومقاربات مختلفة – من نقل الواقع للاعتماد على التغريب البريشتي الى الاستلهام من الثقافة اليابانية ان صحّ استنتاجنا، الى استعمال تقنية الفيديو واستحضار تقنيات السينما في المسرح كتقنية “Champ contre champ” في مشهد تراجيدي جمع بين بلال سلاطنية ومريم بن حسن عند إعلان دلال عن اصابتها بالسرطان- لتقديم طرح فني لموضوع مخطر وعاجل لعلّه يتمكنّ من احراج السلطات لتحرّك ساكنا من خلال تطبيق قرار 29 جوان 2017 القاضي بإيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر و تفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي بقابس و إحداث مدينة صناعية صديقة للبيئة خارج مناطق العمران.

فبالارتكاز على المواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس والمبادئ الدستورية التي تضمن للمواطن التونسي العيش في بيئة سليمة والقرار آنف الذكر وبالرجوع الى الاثار الكارثية للمجمع الكيميائي، يبقى التساؤل الجدير بالطرح: هل من مجيب؟

على أمل ان تكون مسرحية البخارّة خطوة نحو الامام في حلّ هذه القضية وبرمجة عرضها في ڤابس -فمن الضروري والبديهي أن يشاهد اهل ڤابس العمل الذي يطرح معاناتهم وتنظيم نقاش بحضور نشطاء من المجتمع المدني واهل الاختصاص من المجال البيئي والطبي-، يبقى الفن صوت من لا صوت لهم.

* المعطيات المتعلقة باثار المجمع الكيميائي المرتكز بولاية ڤابس (موقع جمعيتي).

*1 محمد منظور، الأدب ومذاهبه، ص98.

*2 مقال – رقص البوتو الياباني ابن القنبلة الهيروشيمية للكاتبة إيريني سمير حكيم

مسرح – تونس – البخارة – قراءات – تحليل – المسرح التونسي – البيئة – الفن

المهرجان الدولي للفيلم الروائي والوثائقي القصير بجربة يختتم دورته العاشرة

اختتمت الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم الروائي والوثائقي القصير بجربة الثلاثاء 19 نو…